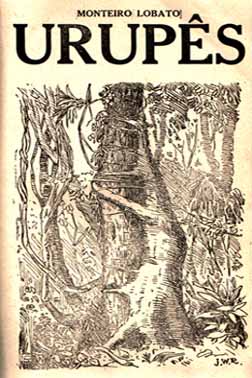

Monteiro Lobato é mais

conhecido pela sua literatura infanto-juvenil. Ele, entretanto, tem uma extensa

e realmente impressionante literatura para adultos. E, nesse nicho, Urupês,

lançado originalmente em 1918, é, sem sombra de dúvidas, sua obra-prima.

O livro é fruto direto do

texto “Velha praga”, que integra o volume. Indignado com a devastação provocada

pelas queimadas no vale do Paraíba, prática que destruía a vegetação local e

empobrecia o solo, Lobato escreve o texto e envia para a seção “Queixas e

reclamações” do jornal O Estado de São Paulo.

Os editores gostaram tanto

do texto que resolveram publicá-lo como artigo. O impacto foi tão grande que

animou o autor a lançar-se como escritor.

Vendeu a fazenda, herança do

avô, comprou a Revista do Brasil e lançou Urupês. Mandou imprimir mil

exemplares, na esperança de conseguir vender tudo em cinco anos. Pouco tempo

depois, já cogitava uma segunda tiragem. Agumas livrarias já haviam repetido o

pedido três vezes. Quando Rui Barbosa citou a obra em um dos seus discursos, as

vendas estouraram. Antes de um ano, as tiragens já estavam na casa dos 4 mil

exemplares. Em 1921, o livro já tinha vendido 21 mil exemplares, um best seller

absoluto para um país em que a maioria da população era analfabeta.

Urupês reúne dois artigos (o

velha Praga e o próprio Urupês, no qual descreve o caboclo, criando a figura

eterna do Jeca-tatu), contos trágicos (Lobato chegou a pensar em nomear a obra

como Dez mortes trágicas) e humorísticos. A riqueza de abordagens mostra o

quanto o escritor era versátil.

Todos os contos têm a

característica de “causos” do interior, como se Lobato os tivesse ouvido

diretamente dos caboclos e apenas transpassado para as páginas.

“O engraçado arrependido” é

a história de um rapaz que não faz nada da vida a não ser contar pilhérias:

“Como fosse de natural engraçado, vivera até ali à custa da veia cômica, e com

ela amanhara casa, vestuário e o mais. Sua moeda corrente eram micagens,

pilhérias, anedota de inglês, tudo que bole com os músculos faciais do animal

que ri”.

Usando o dom da graça,

Pontes consegue pendurar as contas, consegue que alguém lhe pague as dívidas.

Chega num ponto, só de ouvir seu nome “acendia-se logo o estopim das

fundegadelas”.

Mas pontes cansa dessa vida.

Tenta endireitar-se, arranjar emprego. Todos acreditam que se trata de mais um

de suas insuperáveis pilhérias. Suas tentativas de arranjar um emprego são

recebidas com gargalhadas e comentários sobre como ele não se emendava, o que

faz com que o humor se torne tragédia. Mas até a tragédia se torna motivo de

riso.

“Colcha de retalhos” é,

provavelmente, o melhor conto numa antologia que não tem ponto baixo. Na história, um fazendeiro procura um sitiante

para propor-lhe um trabalho. O tal sitiante viera da cidade e se embrutecera:

“A vida lhes correu áspera na luta contra as terra ensapezadas e secas, que

encurtam a renda por mais que dê de si o homem. Foram rareando as idas à cidade

e ao cabo de todo se suprimiram. Depois que lhes nasceu a menina, rebento

floral em anos outoniços, e que a geada queimou o café novo, o velho, amuado,

nunca espichou o nariz fora do sítio”.

O velho recusa a oferta de

emprego, mas a visita vale por conhecer-lhe a sogra, uma senhora simpática, que

costura uma colcha de retalhos com pedaços dos vestidos da neta descartados. A

ideia é que essa colcha seja o presente de casamento para a menina.

O conto une a descrição

bucólica da natureza que tanto caracterizou o melhor da proza de Lobato com

expressões caipiras e diálogos vivos de frescor natural, que antecipavam o

modernismo: “Mecê é gabola porque nunca padeceu doença – nem dor de dente! Mas

eu? Pobre de mim! Só admiro ainda estar fora da cova”. É também um tremendo

drama humano simbolizado pela colcha de retalhos.

“A vingança da peroba”

mistura humor e drama. Conta a história de dois vizinhos, Os Porunga, gente

sensata e trabalhadora e os Nunes, cujo patriarca, decaíra em razão de muita

cachaça na cabeça. Numa casa cheia de mulheres, tivera um único filho,

Pernambi, um garoto de sete anos que desde cedo fora ensinado a beber cachaça e

a andar com faca de ponta na cintura: “Homem que não bebe, não pita, não tem

faca de ponta, não é homem!”.

O drama se estabelece quando

Nunes resolve derrubar uma peroba que dividia o terreno com os Porunga (e,

portanto, pertencia aos dois) para fazer um monjolo. O resultado, claro, é

trágico.

“O mata pau” é outro conto

que resume bem as características da melhores histórias lobatianas. A história

inicia com o narrador cavalgando ao lado do capataz quando se depara com algo

que chama sua atenção: “Que raio de árvore é essa?”. “Não vê que é um

mata-pau?”, esclarece o outro. O mata-pau é uma plantinha de nada, que surge

nos galhos das árvores e parece um cipó. A arvore não dá pela coisa. “Só quando

o malvado ganha alento e garra de engrossar, é que a árvore sente a dor dos

apertos na casca. Mas é tarde. O poderoso daí em diante é o mata-pau. A árvore

morre e deixa dentro dele a lenha podre”.

O episódio torna-se um

símbolo para o causo contado pelo capataz, sobre Estevão Queixo d´Anta. Quando

chegou a idade, Estevão quis casar. “Passarinho cria pena é para voar. Se você

já é homem, case”, respondeu o velho pai, em sua sabedoria. A moça pretendida

era uma feiosa menina de 13 anos, da família dos Poca. “Case. Mas ouça o que eu

digo. Os Poca não são boa gente. Os machos ainda servem, mas as saias não valem

nada. Laranjeira azeda não dá laranja lima”.

Estevão teima, casa e monta

fazenda. Uma noite, uma criança aparece em seu quintal, chorando. Pergunta

daqui, pergunta dali, ninguém sabe quem são os pais. Assim, Estevão resolve

adotá-la. O resultado já estava ali entrevisto, na história inicial. “Não é só no

mato que há mata-paus!”, conclui o narrador, ao que o capataz retruca, o olho

parado, pensativo: “Não é por gabar, mas vosmecê disse aí uma palavra que

merece escrita. É tal e qual...”.

Esse tipo de narrativa,

refletindo diretamente o imaginário e o jeito de falar das pessoas do interior

era algo totalmente revolucionário para a época. Mais revolucionário ainda é o

texto que fecha o volume e dá nome ao livro.

Urupês é a desconstrução da

imagem idealizada do caboclo feita pelos escritores românticos: “O indianismo

está de novo a deitar copa, de nome mudado. Crismou-se de caboclismo. O cocar

de penas passou a chapéu de palha; a ocara virou rancho de sapé; o tacape

afilou, criou gatilho, deitou ouvido e é hoje espingarda troxada”. Nessa imagem

de quem nunca havia se entranhado no interior, o caboclo era uma figura altiva,

orgulhosa, indomável, de virilidade heroica.

Lobato, que morou anos no

interior e teve fazenda, sabia que a imagem não combinava com o Jeca-tatu,

pobre coitado que passa seus dias acocorado, totalmente impassível às mudanças

no mundo. “Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade”, escreve

Lobato.

Sua casa de sapé e lama faz

rir aos bichos construtores. De mobília só tem um banco de três pernas – para

os hóspedes. Três pernas permite o equilíbrio, inútil portanto, colocar uma

quarta, o que ainda o obrigaria a nivelar o chão.

Sacerdote da grande lei do

menor esforço, o Jeca, ao ver uma parede caindo, coloca nela uma imagem de

Nossa senhora. “Por que não remenda essa parede, homem de Deus?” “Ela não tem

coragem de cair. Não vê a escora?” “Mas, criatura, a madeira está à mão, o cipó

é tanto” “Não paga a pena”.

Posteriormente, Lobato

reveria sua imagem do Jeca, ao perceber que sua inação era fruto de vermes e da

insegurança de saber que no dia seguinte poderia ser expulso da terra. Mas, se

lermos o texto em conjunto com os contos, percebemos que, já ali, nesse livro

clássico, o escritor já revelava um grande carinho e respeito pelo caboclo e

suas histórias.

Sem comentários:

Enviar um comentário