domingo, janeiro 22, 2017

sábado, janeiro 21, 2017

A gramática dos super-heróis

Algo que tenho percebido em muitas pessoas que produzem quadrinhos de super-heróis no Brasil atualmente é um desconhecimento dos elementos que compõe um gibi de super-heróis.

Embora os super-heróis tenham surgido no final da década de 1930, foi na década de 1960 que caras como Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita e Joh Buscema definiram a linguagem definitiva dos super-heróis. O jeito Marvel de fazer quadrinhos era tão inovador, tão poderoso, que a partir daí tudo que foi feito rezou pela cartilha Marvel (mesmo a antagonista DC Comics acabou depois acompanhando essa cartilha).

Assim, para fazer super-heróis é essencial ler clássicos como o Quarteto Fantástico de Lee e Kirby ou o Homem-aranha de Lee-Ditko-Romita. A linguagem está ali, em estado puro, pronta para ser estudada, aprendida e, se for o caso, revolucionada. Os caras que na década de 1980 revolucionaram o gênero, como Frank Miller e Alan Moore conheciam essa gramática dos super-heróis de cor e só conseguiram fazer algo inovador por causa desse conhecimento.

Então, vamos conhecer um pouco dessa "gramática".

Continuação

A grande inovação da Marvel foi apresentar histórias em sequência, dentro de uma cronologia. Hoje praticamente todo mundo faz isso, mas na época era novidade. Na DC, por exemplo, era raro uma história que não concluísse dentro de um gibi. Mas se a continuação pode ser interessante, pode também ser uma armadilha. Imagine o leitor que vai na banca, compra um gibi que não conhece e, ao lê-lo descobre que a história não termina ali, a história para no meio da ação, às vezes no meio de um diálogo. O que o leitor faz? Ele joga fora o gibi. A sequência pode ser interessante, mas para isso precisa ser bem trabalhada, precisa prender a atenção do leitor e levá-lo a comprar o próximo gibi.

Uma forma de fazer isso são os famosos ganchos: uma situação de suspense no final do gibi que deixa o leitor curioso para comprar o próximo número. Imagine: o herói está caído e alguém se aproxima para arrancar sua máscara. Sua identidade será descoberta? Compre o próximo gibi e descubra! Isso vicia o leitor. Outra forma é fazer uma mini-conclusão, como se cada gibi fosse um capítulo de um livro. Uma parte do conflito é resolvida no final daquele gibi, mas há algo maior, que o leitor só saberá como acaba lendo os próximos gibis.

Stan Lee e Jack Kirby nos seus melhores momentos experimentavam uma união dessas duas estratégias. Uma parte do conflito era resolvida, só para surgir um conflito ainda maior em seguida. Thor estava para ser derrotado por um inimigo invencível. Então surgia um ser poderoso e derrotava o vilão (o que fechava a trama daquele gibi). Mas aí o leitor descobria que o ser poderoso só havia feito isso porque ele mesmo queria ter a honra de matar o herói (e aí temos o gancho para o próximo gibi).

Muitas vezes o gancho desembocava no próximo gibi numa cena impressionante, numa... splash page!

Splash page

Lee e Kirby sabiam que os quadrinhos são uma mídia visual. Páginas e páginas de diálogos não são nada diante de uma imagem poderosa, de impacto, ação, especialmente para os leitores de super-heróis. Assim, colocar uma splash page no início de cada história era uma forma de agarrar o leitor, conquistá-lo já no começo. A primeira coisa a se dizer sobre splash page é que ela deve ser uma cena de impacto e deve ser relevante para a história. Uma sequência de diálogo, por exemplo, não funciona como splash page (uma vez Kirby fez uma splash page de diálogo, mas eram dois deuses conversando algo grandioso, em um cenário grandioso, de modo que acabou valendo).

Splash page deve concentrar toda a ação, mistério, suspense da história. Ela pode vir na primeira página. Ou na segunda, ou terceira página, sendo consequência direta do que veio antes. Um exemplo nesse sentido: o herói entra no esconderijo do vilão e a primeira página o mostra entrando. Na segunda ou terceira página ele está lá dentro e está sendo atacado por todos os lacaios do vilão numa imagem de tirar o fôlego!

Lembrando que a splash page, embora seja normalmente uma página inteira, pode também ocupar duas páginas, tendo ainda mais impacto. Em tempo: é na splash page que são colocados o título da história e os créditos.

Recapitulando

Como as revistas da Marvel eram quase todas em continuação e nem sempre o leitor havia comprado o gibi anterior, Stan Lee inventou um estratagema para situá-lo. Era praticamente uma norma que nas primeiras páginas o roteirista situasse o leitor dentro da história. Para isso ele deveria, obrigatoriamente, com o texto, responder a três perguntas: Quem? Onde? O que está acontecendo? Alguns roteiristas chegavam até mesmo a colocar essas perguntas no texto, respondendo-as.

Esses são alguns elementos básicos. Para melhor entendê-los (e perceber outros elementos) vale a dica do início: ler os clássicos. Vale a pena comprar uma antologia de histórias clássicas da Marvel e aprender um pouco como essas histórias eram feitas.

Embora os super-heróis tenham surgido no final da década de 1930, foi na década de 1960 que caras como Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita e Joh Buscema definiram a linguagem definitiva dos super-heróis. O jeito Marvel de fazer quadrinhos era tão inovador, tão poderoso, que a partir daí tudo que foi feito rezou pela cartilha Marvel (mesmo a antagonista DC Comics acabou depois acompanhando essa cartilha).

Assim, para fazer super-heróis é essencial ler clássicos como o Quarteto Fantástico de Lee e Kirby ou o Homem-aranha de Lee-Ditko-Romita. A linguagem está ali, em estado puro, pronta para ser estudada, aprendida e, se for o caso, revolucionada. Os caras que na década de 1980 revolucionaram o gênero, como Frank Miller e Alan Moore conheciam essa gramática dos super-heróis de cor e só conseguiram fazer algo inovador por causa desse conhecimento.

Então, vamos conhecer um pouco dessa "gramática".

Continuação

A grande inovação da Marvel foi apresentar histórias em sequência, dentro de uma cronologia. Hoje praticamente todo mundo faz isso, mas na época era novidade. Na DC, por exemplo, era raro uma história que não concluísse dentro de um gibi. Mas se a continuação pode ser interessante, pode também ser uma armadilha. Imagine o leitor que vai na banca, compra um gibi que não conhece e, ao lê-lo descobre que a história não termina ali, a história para no meio da ação, às vezes no meio de um diálogo. O que o leitor faz? Ele joga fora o gibi. A sequência pode ser interessante, mas para isso precisa ser bem trabalhada, precisa prender a atenção do leitor e levá-lo a comprar o próximo gibi.

|

| A história termina em uma situação de suspense: gancho para o próximo gibi. |

Uma forma de fazer isso são os famosos ganchos: uma situação de suspense no final do gibi que deixa o leitor curioso para comprar o próximo número. Imagine: o herói está caído e alguém se aproxima para arrancar sua máscara. Sua identidade será descoberta? Compre o próximo gibi e descubra! Isso vicia o leitor. Outra forma é fazer uma mini-conclusão, como se cada gibi fosse um capítulo de um livro. Uma parte do conflito é resolvida no final daquele gibi, mas há algo maior, que o leitor só saberá como acaba lendo os próximos gibis.

|

| O conflito foi resolvido. Mas a história terminou? Isso você só saberá no próximo gibi. |

Stan Lee e Jack Kirby nos seus melhores momentos experimentavam uma união dessas duas estratégias. Uma parte do conflito era resolvida, só para surgir um conflito ainda maior em seguida. Thor estava para ser derrotado por um inimigo invencível. Então surgia um ser poderoso e derrotava o vilão (o que fechava a trama daquele gibi). Mas aí o leitor descobria que o ser poderoso só havia feito isso porque ele mesmo queria ter a honra de matar o herói (e aí temos o gancho para o próximo gibi).

Muitas vezes o gancho desembocava no próximo gibi numa cena impressionante, numa... splash page!

|

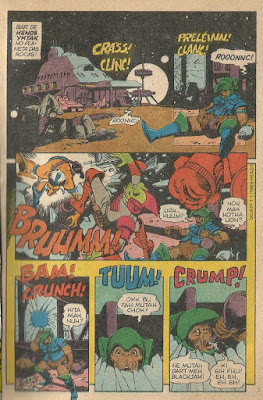

| Splash page ocupando a primeira página. |

Splash page

Lee e Kirby sabiam que os quadrinhos são uma mídia visual. Páginas e páginas de diálogos não são nada diante de uma imagem poderosa, de impacto, ação, especialmente para os leitores de super-heróis. Assim, colocar uma splash page no início de cada história era uma forma de agarrar o leitor, conquistá-lo já no começo. A primeira coisa a se dizer sobre splash page é que ela deve ser uma cena de impacto e deve ser relevante para a história. Uma sequência de diálogo, por exemplo, não funciona como splash page (uma vez Kirby fez uma splash page de diálogo, mas eram dois deuses conversando algo grandioso, em um cenário grandioso, de modo que acabou valendo).

|

| Splash page de página dupla, ocupando as páginas 2 e 3. |

Splash page deve concentrar toda a ação, mistério, suspense da história. Ela pode vir na primeira página. Ou na segunda, ou terceira página, sendo consequência direta do que veio antes. Um exemplo nesse sentido: o herói entra no esconderijo do vilão e a primeira página o mostra entrando. Na segunda ou terceira página ele está lá dentro e está sendo atacado por todos os lacaios do vilão numa imagem de tirar o fôlego!

|

| Sequência de ação que desemboca numa splash page. |

Lembrando que a splash page, embora seja normalmente uma página inteira, pode também ocupar duas páginas, tendo ainda mais impacto. Em tempo: é na splash page que são colocados o título da história e os créditos.

Recapitulando

Como as revistas da Marvel eram quase todas em continuação e nem sempre o leitor havia comprado o gibi anterior, Stan Lee inventou um estratagema para situá-lo. Era praticamente uma norma que nas primeiras páginas o roteirista situasse o leitor dentro da história. Para isso ele deveria, obrigatoriamente, com o texto, responder a três perguntas: Quem? Onde? O que está acontecendo? Alguns roteiristas chegavam até mesmo a colocar essas perguntas no texto, respondendo-as.

Esses são alguns elementos básicos. Para melhor entendê-los (e perceber outros elementos) vale a dica do início: ler os clássicos. Vale a pena comprar uma antologia de histórias clássicas da Marvel e aprender um pouco como essas histórias eram feitas.

Pra que serve a metodologia científica?

Uma pergunta comum de meus alunos é: “Para que

serve a metodologia científica?”. A resposta mais simples, e também a mais

reducionista é que a metodologia serve para que o aluno possa fazer o trabalho

de conclusão de curso, o famoso TCC.

Recuso-me

a acreditar que a metodologia científica sirva só para isso. Na verdade, espero

que a disciplina desperte nos alunos o espírito científico. Não quero dizer com

isso que pretenda transformá-los em cientistas (embora alguns provavelmente

sigam essa carreira), mas que utilizem os critérios científicos no seu

dia-a-dia.

Segundo

Humberto Maturana, a ciência é uma forma de explicar o mundo. É através dela

que compreendemos a realidade em que vivemos. Existem outras formas de

explicações, algumas das quais são até superiores à ciência em determinados

recortes da realidade. Mas a ciência se destaca por seguir uma metodologia que

foi construída ao longo de séculos, e critérios específicos para distinguir o

que é uma boa explicação e o que não é.

Quando

tinha oito anos, meu filho se viu em dúvida sobre qual é o animal mais rápido

do mundo. Alguns diziam que era guepardo; já para outros, era o falcão.

Quem

estava com a razão? Eu o orientei a verificar a fonte de cada informação. Nesse

assunto, por exemplo, a opinião de um zoólogo tem muito mais validade que a

opinião de um leigo. Ao se deparar com duas informações controversas, o ideal é

verificar qual das fontes tem mais credibilidade. A revista Superinteressante é

mais confiável que a Recreio. Por sua vez, a Scientific American é mais

confiável que a Super. Por outro lado, uma revista científica, editada por uma

sociedade de pesquisa, é mais confiável que a Scientific American.

Diante

de informações contraditórias sobre fontes igualmente confiáveis (digamos que a

Galileu diga uma coisa e a Super outra), o ideal é procurar uma terceira fonte.

Isso

vale até para informações que recebemos oralmente. Se um amigo me diz que o

supermercado foi assaltado e outro afirma que a vítima foi a padaria, e se

estou interessado no assunto, devo procurar uma terceira pessoa, de preferência

alguém que estivesse presente ao

acontecimento (uma fonte, portanto, mais confiável).

Esse

princípio básico, que jornalistas, administradores e profissionais em geral,

usam em seu dia-a-dia é um critério científico que remonta ao filósofo René

Descartes, segundo o qual nunca devemos aceitar como verdade, algo que não

conhecemos evidentemente como tal e, antes de chegar a uma conclusão sobre um

assunto, fazer todas as revisões e verificações necessárias.

Um

aspecto que costuma assustar os estudantes que se deparam com a metodologia

científica é o projeto de pesquisa. Talvez porque ele seja ensinado como um

modelo rígido que deve ser seguido sem que seja necessário compreender muita

coisa.

Acontece

que cotidianamente fazemos, informalmente, projetos de pesquisa.

Um

exemplo corriqueiro: quero fazer uma receita de bolo. Eu tenho consciência de

que um bolo é uma junção sólida de uma série de ingredientes, tais como ovos,

farinha de trigo e leite, mas percebo que sou incapaz de fazer algo comível sem

uma receita. Então me lembro que minha avó me conseguiu uma receita de um

delicioso bolo de milho com queijo.

Surge

um problema: onde está a receita? O problema é uma pergunta, que deve ser

respondida através de uma pesquisa. É um ponto básico de qualquer projeto

científico.

Mas

não basta ter um problema, também é necessário ter uma hipótese, uma resposta

provisória, que irá orientar minha pesquisa. Senão corro risco de passar anos

procurando pela receita.

Minha

hipótese é: a receita está dentro de um dos livros de minha biblioteca. Quando

mais específica for minha hipótese, melhor. A hipótese “A receita do bolo está

dentro do livro O nome da rosa” é melhor que a anterior, pois é mais

específica.

Bem,

resta pesquisar, mas para isso é necessário ter um método. Posso decidir, por

exemplo, que o melhor método para encontrar a receita é abrir o livro e

folheá-lo.

Em

seguida, faço a pesquisa, que pode confirmar ou falsear a hipótese.

Estão

aí os elementos básicos de um projeto: o tema (o bolo); um problema (Onde está

a receita de bolo?); uma hipótese (a receita de bolo está dentro do livro O

nome da rosa) e uma metodologia. Poderíamos acrescentar o objetivo (encontrar a

receita de bolo).

O

exemplo, espero, demonstra que a metodologia não é uma coisa misteriosa, que

deve ser decorada para passar de ano e depois esquecida. Ao contrário, o

espírito científico e sua forma de agir (a metodologia) são essenciais para

lidarmos com boa parte das questões com as quais nos deparamos no nosso

cotidiano, seja a indagação sobre onde está a receita de bolo ou a decisão, por

parte de um administrador, se acredita ou não em determinada informação.

Os

grandes autores aos quais a metodologia científica é devedora (René Descartes,

Karl Popper, Thomas S. Kuhn, Humberto Maturana, Edgar Morin) não estavam

pensando em criar um método que deveria ser seguido apenas por cientistas, mas

uma forma de pensar que ajudasse as pessoas, em geral, a compreenderem o mundo

em que vivem.

sexta-feira, janeiro 20, 2017

O livro dos códigos

Os códigos existem para facilitar a comunicação. São eles que nos dizem o que pode e o que não pode, o que representa algo e o que não representa nada. Sem eles, não seria possível se comunicar nem mesmo através de gestos, pois também esse tipo de comunicação passa por uma codificação. Mas existem situações em que códigos são criados com o objetivo específico de tornar o texto transparente para quem tem a chave e absolutamente incompreensível para quem não a tem. São as cifras secretas, utilizadas principalmente na política e na guerra.

O Livro

dos Códigos, de Simon Sigh, lançado recentemente pela editora Record, trata

desses últimos. O alentado volume de quase quinhentas páginas trata da história

dos códigos secretos e da luta entre dois times, os criptógrafos, que os

criavam e tinham como objetivo mantê-los inquebráveis, e os criptoanalistas,

que objetivavam descobrir a mensagem por trás de um emaranhado superficialmente

incompreensível.

É um

livro altamente aconselhável para quem gosta de história, mas principalmente

para quem gosta de exercitar a massa cinzenta. O Livro dos Códigos se

encaixa naquela categoria de livros que são para o cérebro o que Solange Frazão

é para a panturrilha.

O

aspecto histórico fica por conta dos momentos dramáticos que envolveram a

criação ou a quebra de códigos. Não por acaso, o volume começa com Maria, a

Rainha da Escócia, que, presa na Inglaterra, estava diante de uma corte, sendo

acusada de articular o assassinato da rainha Elizabeth.

Na

verdade, os católicos ingleses pretendiam de fato assassinar Elizabeth, a

rainha protestante, e colocar em seu lugar Maria. Mas queriam antes ter a

aprovação de Maria. Assim, escreveram para ela uma mensagem cifrada, pedindo

autorização para o levante. Maria respondeu positivamente, também através do

código secreto.

Acontece

que o primeiro secretário da rainha Elizabeth havia interceptado a mensagem e

prendido os revoltosos. Restava julgar Maria. Mas, embora desprezasse sua prima,

a rainha da Inglaterra tinha razões de sobra para não condena-la à morte.

Primeiramente porque a ré era uma rainha de outra nação e muitos contestavam a

autoridade de uma corte inglesa sobre ela. Além disso, a morte de Maria poderia

criar um precedente perigoso. Se um júri poderia enviar uma rainha à morte,

então talvez o populacho se sentisse tentado a fazer o mesmo com Elizabeth. Por

último, havia o laço de sangue.

A

condenação de Maria dependia de provas de que ela participava do plano e isso

só poderia ser conseguido com a quebra da cifra.

Os

revoltosos haviam criado um código em que cada letra era representada por um

símbolo. Além disso, havia nulos, ou seja, sinais que não tinham valor algum e

só serviam para complicar a vida de quem tentasse decifrar a mensagem.

Um

leigo que olhasse a mensagem acharia que seria impossível decodificá-la sem a

chave apropriada.

O

mesmo ocorreria com uma cifra de César. Essa forma de codificar mensagens,

criada pelo famoso estadista romano consistia em trocar as letras da mensagem

original pelas terceiras letras seguintes do alfabeto. Assim, o A virava D, o B

virava E e assim por diante. Mas, da mesma forma que a mensagem poderia ser

escrita deslocando-se três casas, o criador do código poderia deslocar cinco, seis

ou até vinte e cinco casas. Um general inimigo que interceptasse a mensagem

poderia ir tentando as combinações possíveis, mas existem

400.000.000.000.000.000.000.000.000 combinações possíveis. Isso significa que

ele levaria um bilhão de vezes o tempo do universo para verificar todas as

possibilidades. Parece impossível, não? No entanto, meus alunos mais espertos

conseguem realizar tarefa semelhante em muito menos tempo. O recorde é de cinco

minutos.

O

segredo para a decodificação está na redundância. Sabendo em que língua foi escrita a mensagem,

basta ter uma tabela de freqüência da língua e verificar no texto quais são os

sinais mais redundantes e os menos redundantes.

No

português, por exemplo, as letras mais redundantes são as vogais, especialmente

o A e o E. Letras como o X e o Z são as menos redundantes. Sabendo-se isso,

basta trocar os sinais mais redundantes pelas letras mais redundantes e ir

verificando as combinações. Além disso, há a redundância sintática. Em

português, geralmente temos uma estrutura de sujeito – verbo – predicado. O

sujeito geralmente é composto de um substantivo acompanhado de um artigo. Se o

artigo for composto de apenas um sinal, deve ser ou o O ou o A. Se forem dois

sinais, o artigo provavelmente está no plural: OS, AS, o que nos dá mais uma

letra (S). Se o criptoanalista tiver uma idéia do assunto da mensagem, ele pode

experimentar testar palavras que ele acredita constar na mensagem. Isso é

chamado de cola. Se, por exemplo, sabemos que a mensagem trata do horário em que

será feito um ataque podemos usar a palavra HORA como cola e testá-la na

mensagem em vários pontos, até chegar a um resultado positivo. Descoberta uma

palavra, o resto é fácil. Quem já jogou palavras-cruzadas sabe que não é tão

difícil descobrir o significado de palavras incompletas. Se temos, por exemplo,

o conjunto M_NS_GE_, é óbvio que se trata da palavra MENSAGEM.

Esse

método é chamado de análise de freqüência e foi precisamente a técnica

utilizada pelo primeiro secretário da rainha Elizabeth para decodificar a

mensagem e levar Maria ao cadafalso.

A

pobre rainha da Escócia morreu porque sua cifra era fraca, fácil de ser

decodificada.

Mas,

com o tempo, os codificadores foram sofisticando cada vez mais seu trabalho,

assim como os criptoanalistas e os códigos passaram a ser essenciais em

episódios de guerra.

Exemplo

disso foi o telegrama Zimmermann. Durante a I Guerra Mundial, os ingleses

fizeram todos os esforços possíveis para convencer os EUA a entrarem no

conflito. Sem sucesso. O presidente americano, Woodrow Wilson, não queria

sacrificar a juventude de seu país e estava convencido de que a guerra só

terminaria com um acordo negociado. Woodrow saudou a escolha do novo ministro

das relações exteriores da Alemanha, Arthur Zimmermann, que parecia querer uma

negociação. Os jornais norte-americanos publicaram manchetes como NOSSO AMIGO

ZIMMERMANN.

Mas,

na verdade, o novo ministro tinha outros planos em mente. Sua idéia era

fazer uma guerra marítima total. O Kaiser havia feito uma promessa ao presidente

norte-americano de que os submarinos emergiriam antes de realizar um ataque, o

que evitaria acidentes com navios dos EUA. Se permanecessem no fundo do mar, os

submarinos seriam invencíveis contra os navios ingleses. Como uma guerra

submarina total afundaria navios norte-americanos, forçando Woodrow a entrar no

conflito, Zimmermann planejava criar uma guerra na América, financiando uma

ofensiva do México contra os EUA.

O

plano foi enviado pelo rádio para o embaixador alemão no México, que deveria

negociar com as autoridades mexicanas.

Acontece

que os ingleses interceptaram a mensagem e a decifraram, passando-a para o

embaixador norte-americanos na Inglaterra. Os EUA não tiveram outra

alternativa, senão entrar na guerra. Segundo Sigh, “uma única descoberta feita

pelos criptoanalistas da Sala 40 conseguira sucesso onde três anos de

diplomacia tinham fracassado”.

Mas

o momento mais emocionante da atuação dos criptoanalistas foi a Segunda Guerra

Mundial.

Os

alemães haviam inventado uma máquina capaz de cifrar uma mensagem com grande

rapidez e enorme confiabilidade. Chamava-se Enigma e era parecida com uma

máquina de escrever, com a diferença de que uma letra, ao ser escrita, era

trocada por outra letra de um alfabeto codificado. Havia uma série de misturadores,

o que faziam com que a mensagem fosse codificada em vários alfabetos cifrados.

Além disso, havia cabos que trocavam as letras, assim o A poderia ser

codificado como B e assim por diante. A ordem interna dos misturadores e dos

cabos podia mudar completamente o código e isso era feito todo dia pelos

nazistas. Ou seja, a cada dia os germânicos tinham um código altamente seguro e

diferente do usado no dia anterior, o que fazia com que os ingleses tivessem

que decifrar o código diariamente. Além disso, a mesma máquina que era usada

para codificar, poderia ser usada para decodificar. Um texto cifrado

datilografado nela dava origem ao texto original.

Os

ingleses conseguiram com os poloneses uma cópia da máquina Enigma, mas isso não

ajudava muito, pois a Enigma poderia ser ajustada de acordo com

10.000.000.000.000.000 chaves diferentes. Seria necessário mais tempo do

que a idade total do universo para

chegar cada ajuste e, sinceramente, até lá a guerra já teria acabado.

A

Enigma seria indecifrável, não fosse pela genialidade de Alan Turing, um dos

autores que dariam origem ao ramo da ciência conhecido como cibernética.

O

maior inimigo de um código secreto é a redundância. É ela que permite ao

criptoanalista decifrar a mensagem. Na Enigma havia pouca redundância, mas,

observando os textos que haviam sido decifrados, Turing percebeu uma

redundância na mensagem. Muitas delas obedeciam a uma estrutura rígida. Ele

descobriu, por exemplo, que os alemães mandavam relatórios sobre a previsão do

tempo logo depois das seis horas da manhã. Dessa forma, uma mensagem

interceptada nesse horário certamente conteria a palavra alemã para tempo,

WETTER. Como havia um protocolo rigoroso sobre a formatação dessas mensagens,

Turing poderia ter idéia até mesmo de onde a palavra WETTER estaria na

mensagem. Descoberto o texto cifrado de WETTER, bastava ajustar a máquina que

transformariam a palavra no texto cifrado. Feito isso, a Enigma revelava

completamente seus segredos.

As

mensagens decifradas pelos ingleses foram fundamentais para a vitória aliada na

Segunda Guerra, tanto que Winston Churchill chegou a visitar o local em que

ficavam os decifradores, em

Bletchley Park.

Entretanto,

Turing jamais pôde coletar os frutos de seu trabalho. Em 1952 ele foi se

queixar em uma delegacia de que havia sido roubado. Ingênuo, ele revelou que

estava tendo um relacionamento homossexual no momento do furto. A polícia

prendeu-o, acusando-o de “Alta indecência, contrária à seção 11 da lei

Criminal, Emenda de 1885”. Os jornais divulgaram a notícia, Turing foi julgado,

o governo britânico tomou-lhe seu passe de segurança e o retirou dos projetos

de pesquisa relacionados com o desenvolvimento do computador. No dia 7 de julho de 1954 ele foi para seu

quarto, levando uma maçã e um jarro com cianeto. Mergulhou a maçã na solução e

comeu. Com apenas quarenta e dois anos morria um dos maiores gênios da

cibernética e da criptoanálise.

A primeira exposição de quadrinhos

Em 1951, o mundo parecia odiar os quadrinhos. As denúncias do

psicólogo Fredric Werthan (segundo o qual os gibis eram os responsáveis pela

delinqüência juvenil) haviam provocado a instalação de um inquérito no senado

norte-americano. No Brasil, os professores tiravam cinco minutos em todas as

aulas para falar dos perigos desse novo meio de comunicação. E as crianças que

se aventuravam a levar gibis para a escola acabavam vendo suas revistas

queimadas nos pátios na hora do recreio.

Nesse ambiente extremamente negativo, surgiu a primeira

exposição internacional de quadrinhos e o primeiro evento a destacar o caráter

artístico da nona arte. E essa exposição aconteceu no Brasil, por fãs, que

depois se tornaram alguns dos mais importantes quadrinistas brasileiros.

O grupo era composto por Jayme Cortez, Syllas Roberg, Reinaldo

de Oliveira, Miguel Penteado e Álvaro de Moya. Para montar a exposição, eles enviaram

cartas para alguns dos principais quadrinistas americanos, pedindo originais.

Surpreendentemente, foram atendidos. De repente eles se viram com originais de

Ferdinando, de Al Capp, Flash Gordon e Nick Holmes, de Alex Raymond, Buzz

Sawyer, de Roy Crane, Steve Canyon, de Milton Caniff, Big Bem Bolt, de Johnny

Hazard e até mesmo uma página do raro Karzy Kat. Como os quadrinhos não eram

considerados arte na época, ninguém se preocupava em guardar originais. Entre

jogar no lixo e enviar para uma exposição no Brasil, ficaram com segunda opção,

daí a facilidade de conseguir material.

Além dos originais, havia um painel com desenhos de Spirit, de

Will Eisner, com um texto explicando como o autor explorara a linguagem dos

quadrinhos.

Outro painel mostrava os escritores ligados de alguma forma aos

gibis, como John Steinbeck, Thomas Mann, Thorton Wilder e Dorothy Parker.

Outro painel mostrava ilustrações de livros infantis que haviam

sido calcadas de histórias em quadrinhos (um exemplo era o trabalho de André Le

Blanc, que ilustrava os livros de Monteiro Lobato e, posteriormente foi para os

EUA, onde se tornou assistente de Will Eisner).

O objetivo da exposição era mostrar que, por trás dos gibis ou

das tiras, havia toda uma linguagem artística sendo criada, que deveria ser

considerada. Entretanto, os resultados não foram os esperados. Os editores de

quadrinhos, ao invés de incentivar os organizadores da exposição, passaram a

persegui-los, achando que eles queriam banir os comics importados, trocando-os

por material nacional. Muitos perderam seus empregos e foram para a

publicidade. Miguel Penteado e Jaime Cortez fundaram uma editora, a Outubro,

que publicava só quadrinhos nacionais.

Anos depois, num encontro em Nova York, os intelectuais

franceses se vangloriavam de terem sido os primeiros a perceber a importância

dos quadrinhos, ao que Milton Cannif respondeu: ¨Muito antes de vocês,

europeus, os brasileiros fizeram uma exposição, falando as mesmas coisas que

vocês falam agora¨.

quinta-feira, janeiro 19, 2017

Gian Danton é um dos convidados de Congresso de Dramaturgia

Gian Danton será um dos palestrantes do ConaDrama, o 1o Congresso de Dramaturgia. O Congresso será totalmente on-line e gratuito. Entre os palestrantes estão alguns dos principais nomes do cinema, do teatro, da literatura e dos quadrinhos. Para se inscrever no Conadrama clique aqui.

Código

Segundo

a enciclopédia Larousse Cultural, “o código é um sistema de probabilidades que,

aplicado a um sistema desordenado (entrópico ou caótico), reduz as

possibilidades de ocorrência caótica de eventos, facilitando a comunicação”

(Larousse Cultural, 1987, 1489)

A

citação pode parecer complicada, mas não é. Para começar, vamos nos ater ao

objetivo. O código tem como objetivo facilitar a comunicação. Ou seja, sempre

que emitimos algum tipo de comunicação, utilizamos um código, ou nossa mensagem

não seria compreendida.

Mesmo

quando fazemos um gesto (de adeus, por exemplo) estamos usando um código.

As

diferenças de código gestual já provocaram até um incidente diplomático. Um

presidente norte-americano, em visita ao Brasil, fez, para os jornalistas, um

sinal com a mão que consistia em juntar o polegar e o indicador em círculo,

deixando estendidos os outros dedos.

No

código gestual norte-americano, esse gesto representa OK, mas no Brasil o sinal

tem forte conotação obscena.

O

corpo humano tem a possibilidade de realizar os mais variados tipos de

movimentos. Se todos eles fossem portadores de mensagens, estaríamos diante de

um estado entrópico, ou caótico, em que tudo é válido.

Assim,

poderíamos um dia dar tchau balançando a mão aberta e, no outro, rodopiando o

pé, ou abanando as orelhas. E, na semana seguinte, esses mesmos sinais poderiam

ter outros significados.

Não

é necessário ser um expert em cibernética ou semiótica para compreender que um

tal estado de coisas, em que pode tudo, não seria favorável a uma comunicação

eficaz.

Se

encontro alguém na rua e ele me abana as orelhas, como poderei saber qual é a

mensagem que ele quer, de fato, transmitir?

(ele poderia estar abanando as orelhas sem qualquer objetivo de

estabelecer uma comunicação).

É

necessário haver um conjunto de regras que organize as várias possibilidades de

sinais, nos dizendo o que pode e o que não pode, quais sinais têm significado e

quais não têm.

No

código gestual brasileiro, por exemplo, abanar as orelhas não tem significado

nenhum.

O código diminui consideravelmente as possibilidades

de transmissão de mensagens de um canal.

Como

já dissemos anteriormente, um macaco datilografando é um exemplo de entropia.

Ele utiliza todas as possibilidades combinatórias dos sinais que estão à sua

disposição.

O

primata pode, por exemplo, escrever uma mensagem do tipo:

RZHPOITQAAJ

O

texto é muito informativo, mas não comunica nada, pois não respeita as regras

de combinação (sistema de probabilidades) da língua portuguesa.

Em

português, quando temos a letra Q, há uma probabilidade enorme de que a letra

seguinte seja um U acompanhado de uma das seguintes vogais: A, E, O, I.

Assim,

a combinação QA não é possível.

Também

de acordo com o código língua portuguesa, as consoantes são geralmente

acompanhadas de uma vogal. Dessa forma, ao vermos um R, intuímos que a seguinte

será uma vogal, como em RATO.

O

encontro RZ não é aceito pelo código e a probabilidade dele ocorrer é mínima.

Diante

das letras S, C, A e A, algumas combinações se revelam possíveis, outras não.

CASA

é um agrupamento possível, assim como SACA, mas SCAA é uma mensagem

completamente entrópica, a não ser que seja a sigla de uma entidade, por

exemplo.

O

código diminui consideravelmente a possibilidade informativa do canal,

introduzindo redundância nela como uma forma de protegê-la contra o ruído e a

entropia.

Para

visualizar a noção de código, vamos imaginar um canal simples: quatro lâmpadas.

(exemplo extraído de Epstein, 1986)

Imaginemos

que essas quatro lâmpadas sejam usadas para transmitir ao piloto de um avião as

seguintes mensagens: TREM DE POUSO FUNCIONANDO e TREM DE POUSO COM DEFEITO.

O

leitor implicante irá me perguntar: por que usar quatro lâmpadas se eu posso

transmitir a mesma mensagem com apenas uma?

De

fato, esse é o sistema utilizado em um carro, por exemplo. Algumas funções

internas do veículos são transmitidas ao condutor através de uma única lâmpada.

É o que ocorre, por exemplo, com o fluído de freio. Se o fluído de freio está

normal, a lâmpada permanece apagada. Se ela acende, é porque há algum problema.

Acontece

que há uma diferença brutal entre o resultado de uma falha de comunicação em um

carro e um avião.

Se a

lâmpada do fluído de freio estiver queimada, o motorista, ainda assim, tem

condições de descobrir que há algo errado (o freio começa a falhar, por exemplo)

e parar o carro no acostamento.

No

avião, não há tal possibilidade. Uma única falha de comunicação pode provocar

um acidente no qual morrerão dezenas de pessoas.

Como

vimos no capítulo sobre redundância, quanto maior a importância da mensagem e quanto

mais grave a conseqüência de um possível ruído, maior deve ser a redundância

empregada.

Para

isso, usa-se quatro lâmpadas em nosso exemplo: a falha em uma delas não irá

prejudicar a transmissão da mensagem.

Diante

das quatro lâmpadas, temos de estabelecer um código, um conjunto de regras para

a transmissão da mensagem.

O

canal quatro lâmpadas permite 16 combinações possíveis. Usá-las todas seria

equivalente a um estado entrópico/caótico. O mesmo que um macaco brincando com

uma máquina de escrever.

Para

evitar isso, reduzimos para apenas duas as combinações possíveis. Assim: as

duas primeiras lâmpadas acesas e as outras apagadas significa TREM DE POUSO

FUNCIONANDO e as duas primeiras apagas e as outras acesas significa TREM DE

POUSO COM DEFEITO.

Caso

ocorra um ruído (uma lâmpada queimada, por exemplo), ainda assim o receptor

terá capacidade de receber a mensagem e perceberá que a lâmpada queimada é um

ruído, não uma parte da mensagem.

Mafalda

O grande sucesso da HQ argentina é mesmo a Mafalda. Essa

garotinha inteligente e fã dos Beatles surgiu por acaso, em 1962, para uma

campanha publicitária de eletrodomésticos. Ela deveria ser a mascote de uma

empresa e seu nome deveria começar com as mesmas letras da empresa, M e A.Quino

desenhou a personagem e chamou-a de Mafalda, mas a empresa acabou recusando a

campanha.

No ano seguinte, o semanário Primera Plana solicitou a Quino

uma tira cômica e ele tirou da gaveta a personagem criada para a campanha

publicitária. A personalidade atrevida, já existente na versão anterior foi

destacada e, em setembro de 1964 Mafalda estreou no semanário onde passou seis

meses.

Em 1965 a personagem migrou para o diário El mundo, de Buenos

Aires, um dos mais lidos da Argentina, e começou sua escalada de sucesso. Logo

vários outros jornais estavam republicando as tiras.

Em 1966, um pequeno editor de Buenos Aires lança um álbum com

tiras já publicada em jornal. Apesar de não ter havido um grande divulgação, a

publicação se esgota em 12 dias. Logo várias editoras na América latina começam

a publicar álbuns com a personagem com grande sucesso. Na Itália, o álbum da

personagem ganha prefácio de Umberto Eco, um dos mais importantes intelectuais

daquele país, que escreve: ¨O universo de Mafalda não é apenas o de uma América

Latina urbana e desenvolvida; é também, de modo geral e em muitos aspectos, um

universo latino, o que a torna mais compreensível do que muitos personagens de

quadrinhos norte-americanos¨.

De fato, esse é um dos grandes méritos de Mafalda e é o que a

distingue de Peanuts, de Charles Schulz. Charlie Brown reflete a realidade e as

neuras do norte-americano típico. Mafalda é a contestadora, revoltada com as injustiças

do mundo.

Se Peanuts está mais para a psicologia, Mafalda está mais para

a sociologia. A sociedade latin-americana está lá representada nos personagens

da tira. Manolito, por exemplo, é o filho do dono da mercearia. Ele está

plenamente integrado ao capitalismo de bairro. De tudo na vida, só o dinheiro

tem valor e mesmo uma ação simples como brincar de iô-iô tem como objetivo

divulgar a mercearia do pai. Filipe é um sonhador que fantasia com tudo.

Suzanita só pensa em casar.

Quando a ditadura militar se instalou na Argentina, uma nova

personagem se agregou à tira: a pequenina Liberdade.

Algumas das melhores tiras da Mafalda tinham como personagem

coadjuvante um globo terrestre, quase sempre doente. Quino sempre foi muito bom

em metáforas.

quarta-feira, janeiro 18, 2017

Argentina

A década de 40 foi

marcada na Argentina pela ditadura do presidente Perón. Influenciado pelo

nacionalismo nazi-fascista, Perón resolveu acabar com a forte influência

estrangeira dos quadrinhos em seu país proibido a importação de material

americano. A proibição durou apenas alguns anos, mas foi o bastante para

fortalecer a HQ platina, criando uma das escolas mais fortes do mundo.

Antes da proibição já existiam quadrinhos de sucesso, como o

índio Patoruzú, criado por Dante Quinterno, em 1929. Mas foi a partir do

governo Perón que a HQ platina teve um salto. Surgiram grandes publicações,

como a “Rico Tipo’ “Intervalo’; e “Aventura” que iriam alcançar a incrível marca

de 165 milhões de exemplares por ano - metade do que se lia num pais cuja

capital tinha mais livrarias do que todo o Brasil.

Na Argentina não só as

crianças, mas também os adultos foram conquistados pelos quadrinhos. O mercado

se tornou tão forte que até mesmo roteiristas e desenhistas europeus foram

trabalhar na Argentina, como aconteceu com Hugo Pratt e René Goscinny, criador

do Asterix.

Era a inversão: os quadrinistas argentinos lutavam de igual

para igual com os seus concorrentes estrangeiros.

Um dos maiores responsáveis pelo sucesso da HQ Argentina foi o

editor e roteirista Héctor Germán Oesterheld. Filho de uma argentina e um alemão, ele estudou

se formou em geologia, mas abandonou a profissão para se dedicar aos roteiros

de quadrinhos. Durante sua fase mais criativa ele era mais lido que Jorge Luís

Borges, o mais famoso escritor argentino, que chegou a se declarar fã do

roteirista.

Seus roteiros se destacavam pelo

conteúdo humano e pela crítica social. O Eternauta, sua obra-prima, conta a

história da invasão de Buenos Aires por alienígenas durante um rigoroso

inverno. Enquanto os invasores seguem dizimando a população, surge um homem,

Juan Salvo, o Eternauta, que decide combatê-los. Acredita-se que os

extraterrestres tenham sido inspirados nos militares argentinos, que alguns

anos depois instalariam uma ditadura no país.

Oesterheld

trabalhava em todos os gêneros, do faroeste à ficção científica e a fantasia,

criando obras de grande significado. Seus roteiros e seu trabalho como editor

transformaram a HQ Argentina em uma das melhores do mundo.

Entretanto,

sua carreira terminou bruscamente na década de 1970, quando se instalou uma

ditadura militar na Argentina. Oesterheld foi um dos primeiros a serem

perseguidos. Ele e suas filhos acabaram sendo mortos. Da família, só sobrou a

esposa do roteirista e um de seus netos.

Além

de todos os crimes cometidos pelos militares, somou-se mais esse: dar sumiço a

um dos homens mais talentosos já surgidos nos quadrinhos.

A entropia

A entropia é um dos mais instigantes e

também um dos mais controversos conceitos da cibernética. Nilson Lage define

entropia como o oposto de redundância e equivalente ao conceito de informação:

"O conceito de redundância relaciona-se com alta previsibilidade; o de

entropia com baixa previsibilidade". Nobert Wiener, o criador da

cibernética, vai no sentido oposto: "é possível interpretar a informação

conduzida por uma mensagem como sendo, essencialmente, o negativo de sua

entropia". A entropia é vista aqui não como informação, mas como

redundância. Décio Pignatari concorda com as idéias de Wiener. Para ele,

a entropia negativa é igual à informação: "Na desdiferenciação de formas e

funções , teríamos a tendência caótica ou entrópica, cujo ponto extremo seria a

uniformização geral, o caos, onde não haveria possibilidade de informação, nem

troca possível de informação". Epstein, por sua vez, lembra que a

fórmula para medir a entropia, proposta por Clausius em 1864 é idêntica à

proposta por Shannon em 1948 para medir a informação de uma mensagem. Por

outro lado, a entropia pode ser tratada como uma espécie de ruído (eu

mesmo já o fiz em minha dissertação de mestrado).

mesmo já o fiz em minha dissertação de mestrado).

Afinal, o que é entropia? A palavra

entropia foi usada pela primeira vez em 1850, pelo físico alemão Rudolf Julius

Clausius (1822-1888). A origem da palavra são os radicais gregos em (dentro) e

tropee (mudança, troca, alternativa). O termo foi amplamente trabalhado

na física para designar a Segunda Lei da Termodinâmica.

Há várias maneiras de enunciar essa

lei, mas talvez a mais completa seja:

"Todo sistema natural, quando

deixado livre, evolui para um estado de máxima desordem, correspondente a uma

entropia máxima".

A entropia representa a perda

de energia do universo, que ocorre a todo instante, razão pela qual os

cientistas dizem que o universo caminha para a morte térmica. Ela é

irreversível. Por isso, essa energia perdida jamais será recuperada.

Esse sentido único da entropia fez

com que os físicos a chamassem de "a flecha do tempo".

Para exemplificar, imagine duas

canecas de alumínio, uma a 80, outra a 20 graus centígrados. Se encostarmos uma

na outra, o que ocorrerá? A caneca quente esfriará e a fria esquentará. Chegará

um ponto em que as duas estarão à temperatura uniforme de 50 graus. Essa

experiência fez com que Clausius enunciasse a lei da entropia da seguinte

maneira: "É impossível haver transferência espontânea de calor de um

objeto frio para outro mais quente".

Outra característica da entropia é a

mistura indiferenciada. Para visualizar essa propriedade, basta imaginar

dois recipientes ligados por uma comporta, um com tinta branca, outro com tinta

vermelha. Ao abrirmos a comporta, as duas tintas irão se misturando aos poucos,

até chegar o ponto em que não conseguiremos distinguir onde está o branco e

onde está o vermelho. Ou seja, a tinta entra em estado desordenado, pois

a ordem pressupõe uma compartimentação de coisas. Uma estante em que livros e

CDs estejam misturados é mais caótica do que uma estante em que os livros

estejam em uma prateleira e os CDs em outra.

Um detalhe interessante da mistura

das tintas é que as mesmas jamais voltarão à posição inicial, mesmo que

esperemos por toda a eternidade.

É a flecha do tempo, o sentido único

da entropia.

A entropia tem, também, o sentido de

degradação. Assim, a velhice que vai aos poucos tomando conta de nosso corpo é

um exemplo da mesma vivenciado por todos nós, diariamente. Esse processo vai se

acumulando até redundar na fase final: a morte. Não é por outra razão que os

físicos se referem à entropia como a morte térmica do universo.

A palavra entropia foi também usada

em administração para designar empresas que se deixam dominar pelo caos, pela

degradação. Lojas em decadência são um exemplo perfeito de como a entropia

pode destruir um empreendimento: a sujeira toma conta do lugar; a fachada se

tornando aos poucos ilegível; as paredes desbotam; o dono não tem dinheiro o

bastante para fazer as reformas necessárias; e os empregados, desestimulados,

não se empenham para vender mais, diminuindo a renda da firma e acelerando sua

falência.

Uma vez iniciado o processo de

entropia em uma empresa, somente uma injeção maciça de dinheiro pode salvá-la.

Na verdade, é mais prático e barato criar uma empresa nova do que tentar

reerguer uma dominada pela entropia.

Na comunicação, a entropia

está relacionada ao grau de desorganização da mensagem. Quanto mais

desorganizada, mais entrópica. Nos meios acadêmicos, costuma-se brincar

que o melhor exemplo de entropia seria um macaco utilizando uma máquina de

escrever. O resultado dessa traquinagem: uma mensagem totalmente desprovida de

código e entrópica. Portanto, incompreensível.

O código é utilizado com o objetivo

de evitar que o caos tome conta da mensagem.

A entropia, no entanto, pode ter uma

utilização positiva na comunicação, pois uma mensagem extremamente ordenada é

também uma mensagem previsível e, portanto, redundante. A característica de

imprevisibilidade da entropia pode dar à comunicação um toque mais original. É

o que ocorreu, por exemplo, com o surgimento da MTV. Diante da estrutura

ordenada e previsível das emissoras convencionais, a linguagem entrópica da MTV

foi um sopro de criatividade.

A entropia também pode ser usada na

diagramação de revistas, como demonstra a revista Trip.

Exemplos de linguagem entrópica

também podem ser encontradas no cinema. O filme "Clube da Luta", por

exemplo, não só usa uma linguagem caótica, como fala explicitamente do aumento

da entropia no mundo atual. A cena em que o personagem principal se

auto-flagela é um ótimo exemplo disso.

Vale ressaltar que, uma vez

assimilada, essa linguagem entrópica vai se tornando um novo tipo de ordem.

Como diz Umberto Eco, "cada

ruptura da organização banal pressupõe um novo tipo de organização, que é

desordem em relação à organização anterior, mas é ordem em relação a parâmetros

adotados no interior do novo discurso".

Subscrever:

Mensagens (Atom)