|

| Revolucionários saúdam a deusa da razão (Danton é o último da esquerda) |

|

| Homenagem a Voltaire |

|

| Pêndulo de Foucault |

|

| Túmulo de Voltaire |

|

| Túmulo de Rousseau. |

|

| Revolucionários saúdam a deusa da razão (Danton é o último da esquerda) |

|

| Homenagem a Voltaire |

|

| Pêndulo de Foucault |

|

| Túmulo de Voltaire |

|

| Túmulo de Rousseau. |

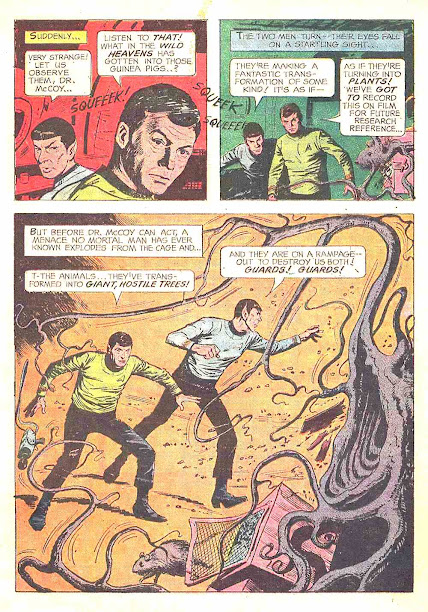

Em 1967, a editora Gold Key adquiriu os direitos para adaptar para os quadrinhos o seriado Jornada nas Estrelas. A editora era especializada em adaptações, já tendo publicado gibis da Família Adams, Perdidos no Espaço, Zé Colmeia, entre outros.

Essa expertise, no entanto, não adiantou muita coisa no caso de Jornada. Os responsáveis pela produção da revista, o roteirista norte-americano Dick Wood e os desenhitas italianos Alberto Giolitti e Nevio Zaccara simplemente não viram nenhum episódio do seriado para produzir os primeiros números. Apenas receberam alguns cartões com as fotos e nomes dos personagens e começaram a produzir a partir disso.

|

| As capas eram famosas por trazerem fotos dos atores. |

Assim, embora as HQs fossem até inventivas e até bem escritas e desenhadas, eram bizarras por não terem relação nenhuma com a série na qual era baseada.

Spock, por exemplo, era emotivo e dado a frases como: “Coitado!”; “Vocês me salvaram, mereciam uma condecoração”; “Estaremos esperando ansiosamente, Capitão”.

Além disso, o grupo de descida (chamado de grupo de exploração) usa um macacão e mochilas, além de armas que lembram pistolas do velho oeste e lançam raios laser. Além disso, o tricorder era mostrado como um mecanismo de comunicação. Embora o desenho fosse bom, como não havia muita familiaridade com os atores, em alguns momentos fica difícil identificar quem é o personagem retratado. O único que é facilmente reconhecido é Spock, claro. Difícil errar na orelhas pontudas e no rosto singular de Leonard Nimoy. Para piorar, a maioria das histórias girava em torno de algum monstro do semana e tinha muito pouco a ver com a filosofia de Jornada.

Exemplo disso é a história da primeira edição, o Planeta da morte.

Nessa HQ, a entreprise chega a um planeta totalmente dominado por esplendorosa vegetação. Ao descerem, são atacados por uma planta canibal. A ideia é interessante: uma raça vegetal que tem aldeias, bichos de estimação (bolas de musgo) e captura animais para se alimentar.

Como não tinham assistido ao seriado, os quadrinistas não tinham a menor ideia do que era a primeira diretriz. Então a solução é simplesmente usar a enterprise para fritar o planeta com seus raios laser, eliminando toda a civilização vegetal. “Destruição! Um trabalho que precisava ser feito antes de continuarmos nosso trabalho de pesquisa”, dizia o texto final.

|

| As histórias tinham pouco a ver com o seriado. |

Posteriormente, a qualidade dos roteiros melhoraria muito com a introdução de nomes de peso, como Len Wein, mas esses primeiros números ficaram famosos exatamente pela falta de familiaridade com o material original.

No Brasil essa revista chegou em 1972 pela Ebal e seguia o modelo original, com fotos do seriado na capa. Essas edições podem ser baixadas aqui: http://guiaebal.com/hiper1.html

A saga Gótico americano é uma obra-prima que revisita todos os monstros clássicos do terror. Assim, é muito difícil escolher qual seria a melhor história, mas eu apostaria em “Dança dos fantasmas”, publicada em Swamp Thing 45.

A história, escrita por Alan Moore e desenhada por Stan Woch e Alfredo Alcala trata da Mansão Winchester, um local real que foi sido construído sob ordens de médius para apaziguar os mortos com os rifles Winchester. Esse rifle foi o mais usado durante a conquista do oeste e as mortes provocadas por ele, em especial entre os indígenas são incontáveis.

|

| O início funciona como metáfora: os EUA foram construídos ao som dos tiros das armas de fogo. |

A viúva Winchester acreditava que o desejo de vingança das pessoas mortas pelos rifles haviam provocado a morte do marido e de sua filha pequena, o que a levou a construir a casa para abrigar os fantasmas.

Alan Moore, talvez por orientação do setor jurídico da DC, muda o nome do local para Mansão Cambridge, mas a história é a mesma.

A trama foca em dois casais que vão visitar a casa abandonada como uma espécie de aventura sobrenatural. Mas, durante a visita, aparições fantasmagóricas ocorrem mesmo... e são mortais.

|

| A arquitetura estranha da casa é usada como elemento de terror. |

Moore foi revolucionário ao unir o plot casa mal assombra com temas sociais, em especial os massacres provocados por armas de fogo nos EUA. Ao fazer isso, ele demonstra também como as armas de fogo não só criaram os EUA, mas costruíram boa parte do terror que permeia o local e, por tabela, o próprio país.

A história começa com um plano fechado de um homem batendo um martelo e as onomatopeias: “bang. Bang. Bang”. Pouco depois, no mesmo ângulo, uma mão apertando o gatilho de um rifle e a legenda: “O som dos martelos não pode parar”.

Entre um quadro e outro, dois cowboys que trocam tiros por conta de um jogo de cartas: “O holandês furibundo trespassa o coração de Ed com uma bala e a garganta com outra. Ed, tentando estacar o sangue do pescoço com a mão de dois dedos, atira de volta”.

Esse início sintetiza toda a metáfora da história, mas é apenas o começo de uma obra perfeita em todos os mínimos detalhes.

|

| Moore usa a história como uma metáfora social. |

Um dos casais é composto por um homem tímido e o outro casal por uma garota recata. Ambos são dominados por seus consortes, que, como se descobre depois, têm um caso extra-conjugal. Moore não só usa isso para incrementar a dinâmica da história, ao apresentar uma trama paralela às aparições de fantasmas, como também providencia o gancho do desfecho – um desfecho que sintetiza todo o horror por trás das armas.

Como a construção não contava com um arquiteto e cômodos eram construídos a partir de outros, a casa tinham quartos cujas janelas davam para outros quartos, portas que davam para paredes, escadas sobem para lugar nenhum, corredores sem saída. Moore usa tudo isso na história como elementos de terror.

A crítica do escritor fica óbvia em alguns momentos, como quando os fantasmas aparecem em profusão: “Congestionando os tortuosos corredores, bêbados, celebridades e nulidades derrama-se por patamares e sacadas. Três em cada cinco são índios”.

A ideia para o Aspas Norte surgiu quando ouvi, de uma estudante que tinha feito o TCC sobre quadrinhos, que o sonho dela era apresentar nos eventos nacionais do Aspas.

Amapá é o estado mais isolado

da federação. Não existe ligação com outros locais por via terrestre. As únicas

maneiras de sair do estado são de navio (em uma viagem para Belém que dura 24

horas), ou de avião, com passagens caríssimas.

O isolamento físico se

reflete em um isolamento intelectual. Enquanto estudantes do sudeste conseguem

ir em qualquer congresso ou evento de quadrinhos para apresentar seu trabalho,

conversar com outras pessoas do meio ou ver as novidades em termos de

lançamentos pegando um ônibus barato e com poucas horas de viagem, a maioria esmagadores

dos estudantes do Amapá nunca saiu do estado.

Soma-se a isso a situação local,

com uma universidade com pouquíssimos recursos. Além disso, sofremos de um

problema crônico: professores da região sudeste fazem concurso para a Unifap e

depois entram na justiça pedindo remoção, levando a vaga para alguma universidade

da região sudeste. O resultado é uma sobrecarga de trabalho entre os professores

que ficam, uma vez que o trabalho que antes era realizado por aquele professor

que foi embora levando a vaga agora precisa ser distribuído entre os outros.

Mesmo com essa sobrecarga de

trabalho, eu e Rafael Senra continuamos a realizar o Aspas Norte, tirando

dinheiro do próprio bolso, justamente para permitir que estudantes que vivem em

um estado tão isolado possam apresentar suas pesquisas sobre quadrinhos e

cultura pop.

Durante a pandemia,

realizamos o evento online e nos espantamos ao descobrir que o número de

estudantes do Amapá que se inscreveu foi muito baixo. Logo ficou clara a razão:

muitos moram em locais que sequer pega internet, o que reflete os problemas

estruturais do estado. Aliás, muitos não têm dinheiro sequer para pagar a taxa

de inscrição, de modo que nós os trazemos para a comissão organizadora, que é

isenta da taxa, como forma de garantir a participação desses estudantes

carentes no evento.

Com todo esse esforço e

todas essas dificuldades, nós continuamos a realizar o evento e depois

publicamos os trabalhos apresentados na forma de ebook.

Assim, foi com um espanto

enorme que soube de uma professora de uma universidade da região sudeste que

criticou o último livro lançado pelo Aspas Norte com artigos dos estudantes da

Unifap com o argumento de que se as obras analisadas não eram recentes.

Uma professora privilegiada, que vive no

centro econômico e intelectual do Brasil, que pode ir nos eventos do Aspas, nas

Jornadas da USP, na FIQ, na Bienal de Quadrinhos conferir o que há de mais

recente em termos de lançamento. E pode fazer isso pegando apenas um ônibus de

poucas horas. Uma professora que trabalha em uma universidade com grande

números de professores e com estrutura infinitamente melhor que a nossa. Essa

professora privilegiada criticando o livro lançado pelo Aspas Norte com

estudantes do Amapá por eles terem analisados obras mais antigas, que na

verdade são as que constam na biblioteca da Unifap.

A tal professora poderia vir pessoalmente apresentar suas pesquisas no Aspas Norte e assim conferir a nossa realidade. Poderia também trazer na bagagem todas as obras que acha que os estudantes da Unifap devem analisar e doá-las à biblioteca da instituição.

Em tempo: para quem quiser se inscrever no Aspas Norte, basta clicar aqui. As inscrições de pesquisadores são a única fonte de renda do evento, uma vez que os estudantes do estado são na maioria isentos da taxa.

A trama era pueril e quase imitação de uma trama anterior do Hulk na fase Lee-Kirby. Nela, Mesmero consegue dominar os X-men e resolve usá-los para: a) dominar o mundo; b) praticar um grande roubo; c) transformá-los em atrações de circo. Sim, por incrível que pareça, a resposta é C.

A história começa com o Fera investigando o desaparecimento dos mutantes e se deparando, assustado, com Banshee apresentando os amigos como aberrações circenses. Noturno, por exemplo, é apresentado como um demônio, Wolverine como uma fera aprisionada e a Fênix é uma trapezista.

No final, o Fera acaba sendo pego pelo vilão, que irá hipnotizá-lo para transformá-lo em mais uma atração.

Mas, apesar desses problemas, Claremont consegue caracterizar muito bem cada personagem tanto nos diálogos quanto nos balões de pensamento. A dinâmica entre eles também funciona muito bem e antecipa alguns dos melhores momentos de histórias famosas, como Saga de Protheus e Saga da Fênix (inclusive como Wolverine salvando o time).

Já Byrne, Byrne é fodástico. É um cara que sabia explorar o tamanho dos quadrinhos como efeito dramático e fazer as sequencias de ação se tornarem empolgantes.

Embora essa fosse uma história solo, ela lança o gancho para o primeiro grande momento da dupla ao jogar o gancho da volta de Magneto.

Pernalonga, um dos protagonistas mais famosos dos desenhos animados, surgiu como personagem secundário.

A origem do coelho malandro estava nos Looney Tunes. Na época, a Disney fazia sucesso com as Silly Symphonies (Sinfonias bobas) e os irmãos Warner resolveram criar um produto para competir. Para isso chamaram um parente distante, Leon Schlesinger. Schlesinger copiou descaradamente a Disney, produzindo curtas musicais chamados Looney Tunes (Músicas loucas).

Eles criaram até uma imitação de Mickey e Minie, Bosko e sua namorada Honey.

|

| Bosko e Honey, os primeiros personagens de Looney Tunes. |

Em 1933 os diretores que haviam criado Bosko foram para a MGM e levaram o personagem junto. A Warner Bross precisava de um substituto. Uma nova geração de jovens animadores se juntou para criar personagens que se tornariam célebres e um estilo de animação único. O primeiro personagem criado foi o porco Gaguinho. Em 1937 surgiu Patolino. Logo depois viria um coelho maluco e violento, que atormenta a vida do Gaguinho durante uma caçada.

|

| A primera versão do Pernalonga. |

Os irmãos Warner não gostaram do caráter violento do coelho. Os produtores mudaram a personalidade para malandro, assim como seu visual. Surgia assim o Pernalonga. O original, Bugs Bunny, poderia ser traduzido como Coelho Maluco.

A nova personalidade e até o visual do personagem eram parcialmente baseados no personagem falastrão interpretado por Clark Gable no filme Aconteceu naquela noite. No filme, inclusive, Gable aparece comendo uma cenoura, numa imagem muito parecida com a eternizada pelo Pernalonga.

|

| Clark Gable serviu de base para o Pernalonga. |

Com o tempo, o coelho ficaria tão popular que se tornaria a principal atração da série.

Ao mesmo, a equipe de animadores da Warner desenvolvia um estilo próprio, indo na contramão da Disney, que se destacava pela busca do realismo. Nas animações da Warner, o surreal e o non-sense eram a base. Assim, nos desenhos do Pernalonga tudo poderia acontecer.

Com o tempo, o coelho migrou do cinema para a televisão e conquistou uma geração de fãs com seu jeito malandro e seu famoso bordão: “O que que há, velhinho?”.

Um dos personagens mais queridos da DC Comics – e certamente o que mais chamou a atenção entre os quadrinhos de guerra – foi o Sargento Rock. O personagem surgiu em G. I. Combat 68, de janeiro de 1959, com roteiro de Robert Kanigher e arte de Joe Kubert.

A história apresenta uma interessante estratégia narrativa, já entrevista na primeira página, que nos mostra de um lado um lutador de boxe com a pálpebras inchadas após receber muitos golpes e do outro um soldado americano da II guerra mundial, a roupa rasgada, uma atadura no braço, o cabelo desalinhado e o capacete saindo da cabeça. Ambos são a mesma pessoa em momentos diferentes de sua vida e ambos dizem a mesma frase: “Vamos... lute!”.

|

| O Rock soldado reflete o Rock lutador |

Depois desse início descobrimos a principal característica do sargento rock quando ele era um lutador: ele nunca ficava caído. “Isso era tudo que ele tinha... algo que o impelia a ficar de pé... não importando o castigo recebido... mesmo perdendo, Rock terminava a luta em pé”, diz o texto. Temos então outras sequêncis de rock apanhando em outras lutas, mas sempre se levantando e repetindo seu bordão: “Vamos... lute!” (o personagem é baseado num lutador real, Rocky marciano, famoso por nunca ser nocauteado).

Será exatamente essa característica que ele levará para a guerra e o tornará um soldado único: por pior que seja a situação, ele sempre se levanta, nunca se rende, nunca se dá por vencido.

|

| Não importa a siutação, Rock sempres se levanta e luta. |

Para exemplificar isso, Robert Kanigher o coloca numa trincheira sob ataque dos nazistas. Ele enfrenta sozinho três soldados e depois um tanque, sempre levantando quando suas forças parecem se esvair, sempre repetindo seu bordão: “Vamos, lutem!”.

A força do texto de Kanigher unido ao traço dramático de Joe Kubert formam um conjunto impressionante que faz com que essa história de origem do personagem seja um clássico instantâneo.

as quando começa a se interessar por livros. Sem contar com os efeitos necessários, Truffaut fez Montag ter problemas com a barra pela qual os bombeiros descem. Do ponto de vista metafórico ficou ainda melhor, já que a cena indica que ele já não é mais um bombeiro.

as quando começa a se interessar por livros. Sem contar com os efeitos necessários, Truffaut fez Montag ter problemas com a barra pela qual os bombeiros descem. Do ponto de vista metafórico ficou ainda melhor, já que a cena indica que ele já não é mais um bombeiro.No número dois da revista do Homem-animal sob a batuta de

Grant Morrison, o personagem tinha perdido o braço numa briga com um ser

híbrido homem e rato, em uma cena chocante. No terceiro número, o personagem

está lá, caído, sem um dos braços, tentando de alguma forma usar seu poder para

sair dessa situação. E aqui vem uma das muitas sacadas de Morrison no título.

Ao rastrear os animais nas redondezas, o herói encontra minhocas. “Claro! Pode

tirar um pedaço, pode cortar no meio... que elas se regeneram”. Até então o

poder de absorver as qualidades de animais haviam se limitado ao óbvio, como

voar, correr mais rápido, ou ter mais força. O roteirista escocês mostrou que

qualquer animal poderia ser útil em um momento ou outro.

A trama do homem-animal é entremeada de duas outras.

|

| O herói usa as habilidades de uma minhoca. |

De um lado, o Fera Bwana,

deixando de lado qualquer sutileza e indo ele mesmo resgatar a macaca Djuba.

Essa mesma sequência mostra, em flash back, como o Fera perdera seu melhor

amigo, executado por um militar em uma guerra civil. Após efetuar sua vingança,

ele volta para casa e descobre que a amiga sumiu.

A terceira trama é centrada na esposa de Budy, que vai à

floresta resgatar uma gata e seus filhotes. Lá ela encontra com os caçadores

das edições anteriores, que jogam a gata para os cachorros e decidem violentar

a mulher.

|

| Morrison critica os caçadores. |

Morrison equilibra bem essas tramas de modo a prender a

atenção do leitor.

Outro ponto relevante da história é quando o cientista

explica ao Homem-animal o que está de fato acontecendo. O laboratório havia

recebido a encomenda de uma arma biológica, que devastasse os rebanhos do

inimigo, mas fosse inofensiva às tropas de invasão. Para isso eles precisavam

de uma cobaia que fosse uma primata evoluída, daí o sequestro de Djuba: “Ela

inclusive era tão amigável e inteligente que alguns de nossos cientistas se

referiam a ela como elo perdido”, diz o cientista.

|

| A história do Fera Bwana é contada em flash back. |

Nesse número já fica bem claro o principal tema da

revista: os direitos animais, as caçadas por diversão, o uso de animais em

experiências científicas. Nos números futuros Morrison exploraria com muita

propriedade esses assuntos. O tema, aliás, já aparece na impressionante capa de

Brian Bolland.